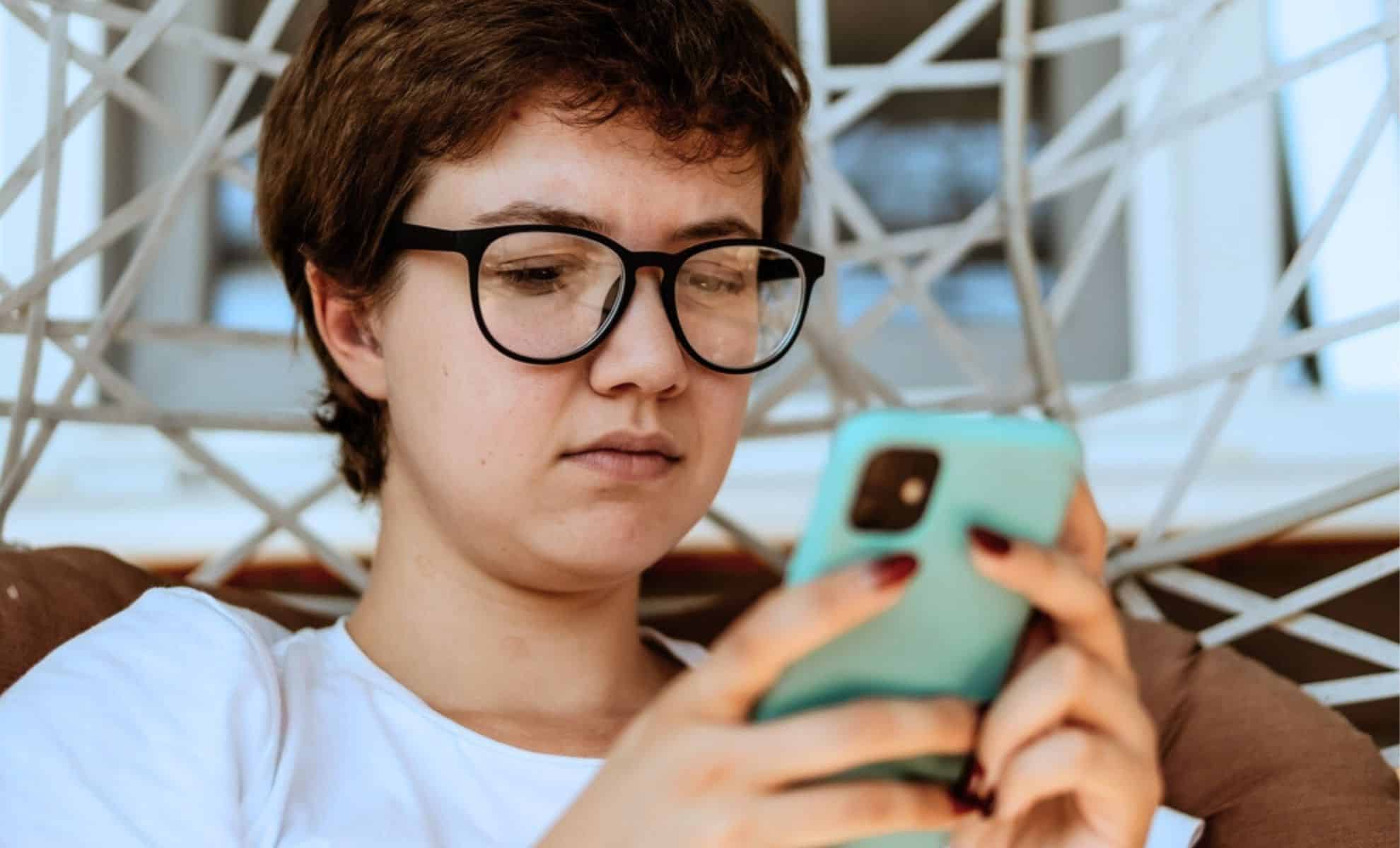

Dans les salles de classe du monde entier, une scène troublante se répète quotidiennement. Un adolescent fixe sa feuille d’examen, stylo en main, paralysé non par l’ignorance de la réponse mais par l’oubli de la méthode pour la transcrire manuellement. Cette réalité reflète une transformation majeure : l’écriture manuscrite disparaît progressivement du quotidien de la génération Z, emportant avec elle un savoir-faire millénaire.

L’Université de Stavanger révèle qu’environ 40 % des jeunes éprouvent des difficultés avec la communication écrite manuelle. Cette statistique alarmante s’inscrit dans un mouvement plus large où les claviers et écrans tactiles dominent l’apprentissage. Les États-Unis ont abandonné l’enseignement obligatoire de l’écriture cursive dans leurs standards éducatifs, tandis que la Finlande l’a supprimée en 2016. Pour beaucoup d’étudiants actuels, l’écriture liée n’existe plus que sur les cartes d’anniversaire de leurs grands-parents.

Les fondements neurologiques de l’écriture manuelle

La recherche scientifique prouve que l’écriture manuscrite active des circuits neuronaux spécifiques impossibles à reproduire par la frappe digitale. Les psychologues Pam Mueller et Daniel Oppenheimer ont établi dans Psychological Science que les étudiants prenant des notes à la main surpassent ceux utilisant des ordinateurs portables lors d’évaluations conceptuelles. Cette supériorité s’explique par le processus cognitif unique engagé.

Contrairement à la transcription verbatim permise par le clavier, l’écriture manuelle impose un rythme plus lent qui force la synthèse d’informations. Le cerveau doit traiter, analyser et reformuler simultanément, créant des connexions synaptiques plus robustes. Anne Mangen, neurologue à l’Université de Stavanger, explique dans le Journal of Writing Research que la formation manuelle des lettres génère un retour sensorimoteur impossible à reproduire numériquement.

Cette différence neurologique se traduit par des bénéfices mesurables :

- Amélioration de la rétention mémorielle à long terme

- Renforcement des capacités de concentration

- Développement de l’analyse critique

- Stimulation de la créativité par l’engagement physique

Le processus d’écriture manuscrite sollicite simultanément les aires motrices, visuelles et linguistiques du cerveau, créant ce que Mangen appelle un apprentissage incarné. Cette approche multisensorielle ancre les connaissances dans l’expérience physique, favorisant une compréhension plus profonde et durable.

Conséquences sociétales d’une compétence en déclin

L’abandon progressif de l’écriture manuelle génère des répercussions concrètes dans différents secteurs professionnels. Le milieu médical illustre parfaitement ces enjeux critiques. Au Texas, une prescription mal déchiffrée a causé un décès, entraînant une compensation de 450 000 dollars. Malgré la numérisation croissante des dossiers médicaux, les annotations manuscrites persistent dans les hôpitaux et pharmacies.

L’industrie alimentaire rencontre également ces défis inattendus. Un instructeur torontois en pâtisserie observe que ses étudiants peinent à décorer les gâteaux, non par manque d’habileté, mais par absence de maîtrise cursive. Cette lacune technique révèle comment l’érosion de l’écriture manuscrite affecte des compétences artisanales traditionnelles.

| Secteur d’activité | Impact observé | Conséquences |

|---|---|---|

| Santé | Prescriptions illisibles | Erreurs médicamenteuses |

| Éducation | Difficultés d’examen | Baisse des performances |

| Artisanat culinaire | Décoration déficiente | Limitation créative |

| Communication personnelle | Perte d’authenticité | Appauvrissement relationnel |

La Chine offre un exemple extrême avec 4 % des jeunes vivant sans écriture manuelle, victimes d’amnésie caractérielle – l’incapacité de reproduire les idéogrammes appris. Ce phénomène illustre comment une civilisation peut perdre l’accès direct à son patrimoine écrit en quelques décennies seulement.

L’effacement progressif d’un héritage millénaire

Depuis plus de cinq millénaires, depuis les tablettes mésopotamiennes jusqu’aux manuscrits de la Renaissance, l’écriture manuelle structure la civilisation humaine. Chaque génération transmettait naturellement cette compétence fondamentale, créant une continuité culturelle ininterrompue. Aujourd’hui, cette chaîne se brise sous la pression technologique.

L’expert en calligraphie Bernard Maisner identifie cette transformation comme une perte d’humanité et de variation. L’incident de Bob Dylan en 2022, utilisant un autopen pour signer des livres à 600 dollars, symbolise cette déshumanisation. Les collectionneurs trompés illustrent la valeur émotionnelle attachée à l’authenticité manuscrite, impossible à reproduire mécaniquement.

Richard Sennett, sociologue, conceptualise ce déclin comme l’érosion de la cognition située – la connaissance enracinée dans l’engagement physique avec les outils matériels. Sa maxime « fabriquer c’est penser » résume parfaitement l’enjeu : en abandonnant l’écriture manuelle, la génération Z perd un mode de réflexion unique.

D’un autre côté, des solutions émergent. Éducateurs et neurologues prônent une approche hybride préservant les outils numériques tout en réintroduisant l’écriture manuscrite. Des pratiques simples comme tenir un journal, rédiger des lettres ou prendre des notes manuellement ne sont plus perçues comme des nostalgies désuètes mais comme des exercices cognitifs essentiels. Ces habitudes maintiennent les fonctions cérébrales et préservent la clarté expressive, garantissant la survie d’une compétence qui a façonné l’humanité pendant des millénaires.